Frühe Geschichte

Von dem Thüringen ältesten Einwohnern, nämlich wer sie gewesen und wie sie sich verhalten haben, steht etlches in Tacitus. Tacitus wurde wahrscheinlich zwischen 40 und 120 J. n. Chr. geboren und ist ein berühmter römischer Geschichtsschreiber gewesen. Tacitus hatte, wie auch Ceasar, eine eigene und nicht gerade positive Meinung von den Germanen obwohl Tacitus niemals in dem Gebiet gewesen ist. Interessant sind trotzdem für uns die Berichte über die Stämme der Germanen und die Geschichtswerke "Annales" und "Historiae" wo es um Ereignisse, um die Stämme, die Eigenheiten der Landschaften, Kriege, Sitten, Bräuche und um Religionen geht. Zum Glück gab es danach den Ammianus Marcellinus, der nämlich sein Werk fortgeführt hat. Und überliefert sind heute nur deswegen Texte von Tacitus, weil im Mittelalter Abschriften entstanden sind.

Seit den Klosterstiftungen sind es erst einige wenige Mönche gewesen, die vorgefallene Begebenheiten aufgeschrieben und Verzeichnisse angelegt haben. Mit der Fortführung nach deren Ableben durch andere sind daraus die ersten Chroniken verfasst worden. Dann wurden diese Aufzeichnungen als Hauptquellen genommen und es sind die ersten Geschichtsbücher entstanden.

In Thüringen ist es Cyriacus Spangenberg (1528 -1604) gewesen der mit der Hennebergischen Chronik 1599 ein großes Werk der geschichtlichen Forschung geschaffen hat. Allerdings übte ein nachfolgend ausgezeichneter Geschichtsforscher und Studierender der Thüringischen Geschichte Kritik daran und hatte seine Widersprüche und Bearbeitungen auch nie ohne Beweis gelassen. Sagittarus *1643 trug neben der Gothaischen Geschichte wesentlich zur Aufklärung der Thüringer Geschichte bei, die er in mehreren Bänden herausgegeben hat. Dann geben uns noch die fränkischen Jahrbücher Aufschluss.

Von den fuldarischen, mainzischen und anderen Urkunden seit dem 8. Jahrhundert können wir viel Glaubwürdiges entnehmen, was u.a. Schannat 1683-1739 für die Nachwelt gut aufarbeitete und ohne dem wir heute viel im Dunkeln wären. Nur ausgerechnet die Urkunden des Stiftes Hersfeld sind während der Reformation zur Aufklärung des südlichen Thüringens verlorengegangen. Obgleich – wie damals bekannt - die herzogliche Bibliothek zu Gotha in Besitz der von Christian Schlegel in Latein abgefassten Geschichte der Abtei Hersfeld gewesen ist, kann man sich nur auf wenige Urkunden berufen. Fortwährend entstehen eine Menge Schriften von einer Menge Historiker die sich ebenso den älteren Werken zuwenden und thematisch ab und zu eine neue Aufarbeitung für notwendig befinden.

Die Keimzellen der Orte Zella und Mehlis

Die Namensgebung „Zella St. Blasii“ ist wegen der dem Blasius geweihten Zelle mit Gewissheit dem Gebhard v. Nordeck zuzuschreiben. Das ist durch die zwar gefälschten, jedoch als Wahrheit anerkannten Reinhardsbrunner Urkunden belegt. Der Wald (Elisis / Mels / Mehlis) und dort ein Bifang (durch Rodung urbar und bewohnbar gemachtes Land) war dazu gegeben.

Dennoch vertrete ich persönlich die Theorie, dass vor dieser Namensgebung der Bifang des und bei dem heutigen Zella anders geheißen hat, vielleicht nach einem "...husen" (Haus) des (Name) der zuerst ein solches dort bewohnte.

Die Bifänge an / bei / Zella und Mehlis (Mels / Wald) sind durch die Reinhardsbrunner Urkunden genannt. Dann wird der, später mit der Celle bebaute Bifang, unter den dort sich bereits angesiedelten Leuten vielleicht nach den Bauer des ersten oder größten Hofes benannt gewesen sein. Das ließe sich aber nicht mehr nachvollziehen, weil die Bezeichnung nur unter den ersten (ansonsten rechtlosen) bäuerlichen Ansiedlern erfolgt ist. Die sich bei den Bifängen schon angesiedelten Bauern sind wegen der darauf errichteten Celle (Zella) nicht fortgejagt worden. Vielmehr hat die Celle (Bethaus) seine entsprechende Funktion und der darin wohnende Mönch oder die Mönche durch die ansässigen Bauern samt Organisation, einen Nutzen.

Nach meiner Überzeugung kann es auch sein, dass sich kleine zerstreute Siedlungen oder einzelne Höfe in der Umgegend schon befunden haben und ein oder mehrere Mönche beauftragt gewesen sind, dort das Christentum zu verbreiten. Die danach bei der Zelle betriebene Aufwand mit der Erbauung einer Kapelle oder Kirche wäre nur sinnvoll gewesen, wenn es wenigstens eine kleine Ansiedlung schon gegeben hat. Warum sonst suchte man sich ausgerechnet diesen Flecken, der unter damaligen Umständen von Reinhardsbrunn aus zu Fuß in mindestens 10 Stunden erst und umständlich zu erreichen möglich gewesen ist? Die Mönche müssen dahin weiter Beziehungen gepflegt haben.

Der Anteil der Bauern in der Gesamtbevölkerung im hohen Mittelalter betrug neunzig Prozent. Bauern haben sich zuerst niedergelassen und machten das von den Herren gegebene Land durch Rodung nutzbar und bewohnbar. Hierüber gibt es kaum Quellen, weil diese Schichten in der Geschichte des Mittelalters kaum eine Rolle spielten.

Die Keimzellen der festen Ansiedlungen, dort bei Zella und Mehlis, müssen nicht erst die, im Zusammenhang mit der dem Blasius geweihten Celle gewesen sein. Wahrscheinlicher hat zumindest für Zella geltend, es eine Nutzung des oder bei dem Bifang schon gegeben bevor dann dieser Flecken wegen der Zellweihung "Zella St. Blasii" geheißen hat.

Bei der Zelle handelte sich um ein Bethaus […] oratorium in hinorem domini et St. Blasii consecravimus […] was aus der Urkunde 1112 hervorgeht. Reinhardsbrunn hatte einen Probst beauftragt, der die Zelle neben einigen Brüdern bewohnte und dort den Gottesdienst zu besorgen hatte. Quelle ungedruckte Regesten, Geschichte Frankens, aus sächsischen Archiven

Entwicklung der Territorien

Dazu passend sind auch die Ausführungen im „Jahrbuch des Henneberger Geschichtsvereins“ 1939 unter Punkt 7 „Reinhardsbrunn und das Erbe der Herren von Nordeck“ was hier etwas gekürzt von Seite 25 bis 27 widergegeben ist:

„In einer […] Urkunde (zu 1111 August 26) werden die Grenzen der Forsten Windefeld und Elisis und eines dazugehörigen Bifangs, die der edle Gebhard von Nordeck der Zelle des heiligen Blasius bei Mehlis samt dem Jagdrecht geschenkt haben soll, genau beschrieben.

Diesen Reinhardsbrunner Bericht stehen schroff gegenüber: 1. Das Jagdrecht der Henneberger am Thüringer Wald; noch im Jahr 1445 wiesen ihnen beide Zeugen das alleinige Jagdrecht […] im Melser und Zeller wald hue dieseit hinauf bis uff die Lewben an den Rynnesticck[…]. 2. Die noch im 14. Jahrhundert am hennebergischen Hof umlaufende Überlieferung, daß die Klosterforsten bei Mehlis von den Stammvätern des Herrscherhauses dem Kloster zu „Blesigerzelle“ geschenkt worden sei. Beide Parteien verknüpfen also ausdrücklich ihre Rechtsansprüche mit der Gründung der Zelle des heiligen Blasius bei Mehlis.

Die Reinhardsbrunner Klosterbrüder erzählen, das Hildegard, die Tochter Ludwigs des Bärtigen, nach dem Tode ihres ersten Gatten Poppo von Henneberg (1078) den edlen Timo von Nordeck geheiratet und das Gebhard, ihr Sohn aus zweiter Ehe, die Cella St. Blasii gegründet und mit allen umliegenden Land begabt habe. Durch eine Würzburger Bischofsurkunde vom 14. Mai 1112 wird dieser Bericht bestätigt.

Die Überlieferung der „Chronicon Hennebergense“ ist von der Reinhardsbrunner Darstellung abhängig, verwertet jedoch auch eigene unverächtliche Quellen, wahrscheinlich aus den verlorenen Veßarer Jahrbüchern. […]

Die Beziehungen Gebhards zu Reinhardbrunn sind leicht zu erklären. Es ist das Hauskloster seiner Großeltern. Vielleicht war es Reue und Angst um den gebrochenen Eid, der ihn zur Stiftung der Zelle antrieb. Er selbst ist wohl kaum wieder Mönch geworden, dass er plötzlich – höchstens anfangs der dreißiger Jahre - verschieden ist.

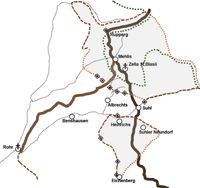

Die Heimat der Herren von Nordeck ist in Franken zu suchen. Späterer Besitz des Klosters Reinhardsbrunn diesseits des Thüringer Waldes stammt wohl sicher aus dem Nordecker Erbe: außer Mehlis, Albrechts, Heinrichs, Dietzhausen, wüst Sigers vielleicht auch der in Asbach und Mittelstille. Vielleicht waren die Dynasten Herren des reichslehnbaren Zehnstuhls in Benshausen. Wie die Henneberger haben sie ihren Aufstieg wohl dem Investiturstreit zu verdanken.

Die Lage ihrer Herrschaft wird ohne weiteres verständlich durch die wichtige Fernstraße, die von Schleusungen über Suhl-Mehlis am Ruppberg vorbei zum Pass nach Oberhof zog. In Mehlis traf sie eine andere wichtige Straße, die anscheinend bei Vachdorf die Werra überschritt und am Zollberg vorbei als „Rohrer Weg“ zum Kloster Rohr und weiter auf der Wasserscheide in noch heute deutlichen Verlauf als „Hohe Straße“ nach Mehlis ging.

Sicherung dieser wichtigen Straßenzüge und des Passes war die Aufgabe, die den Dynasten gestellt war.

In Slavischen Zeiten ist der Thüringerwald noch größer gewesen, mit dem dazu was heute ein Teil des Frankenwaldes genannt wird. Erst die Slaven sind nicht mehr gewandert, haben sich niedergelassen und Dörfer gebaut. Sie waren es auch die zuerst Geräte aus Eisen herstellten. Bis in das Thüringer Waldgebirge in unsere Gegend vorzudringen und sich niederzulassen ist den Slaven allerding nicht gelungen, wohingegen sie der „Leube“ so den Namen gegeben haben, als sie nämlich an den Salzquellen sowie vorzüglichen Metallen und deswegen an einer Niederlassung interessiert gewesen sind.

Schon Karl der Große hatte das Vordringen abgewehrt, danach ebenso Ludwig mit unter ihm der Gaugraf des Gaues Grabfeld, Poppo II. Immer noch die sächsischen Herrschaften hatten damit zu tun, bis nach etlichen Kämpfen die Christianisierung und Germanisierung vollständig erfolgt ist. Sorben und Wenden oder andere slawische Stämme haben es in der großen Menge sonach nicht geschafft, wohingegen sich sicherlich vereinzelte kleine Ansiedlungen, auch in unserer Gegend, gebildet haben.

Urkundlich erwähnt wird eine Waldstraße erst im 13. Jahrhundert. Diese nach Zella und Mehlis stieg von Oberhof weiter über den Harzwald, nach dem „Diezel-Geba-Stein“ (885m) und über die Zellaer Läube steil abwärts einmal in Richtung Mehlis und ein anderes Mal über die „Alte Straße“ nach Zella St. Blasii. Von Mehlis ging der Weg weiter Richtung Benshausen.

Leube (vormals: Lovia, Loove, Loibe) als Suhler Leube, Zellaer Leube, Mehiser Leube oder auch bloße Leube in Urkunden erwähnt. Mit Leube ist in älteren Urkunden immer der eine Landstrich gemeint, nämlich der Teil des Waldes wo er lange noch am dichtesten und dunkelsten sowie seine größte Höhe und Breite erreicht. Ein erster Beleg ist eine aus dem Jahre 1044 abgedruckte Urkunde „in confinio Loibea silvae“ Urk., bei Naudé, zuvor in einer gefälschten Urkunde aber auch schon.

Die „Zellaer Leube“, zuerst 1357 genannt, ist der Weg zum dichtesten und höchsten Thüringerwald, nämlich über die Alte Straße von Zella oder Mehlis über den Veilchenbrunnen Richtung Oberhof. Die „Alte Mehliser Hohle“ soll der Teil der alten Leubenstraße gewesen sein die von Zella-Mehlis, bei dem Stein Nr.19 am Hohlweg entlang, nach Oberhof führt. (Flurbuch Oberhof, Kulinsky S.8)

Das ist aber nicht die alleinige Route gewesen welche später die Warenhändler schließlich auch in andere Richtungen benutzten. Der Rennsteig war jedoch die geografische Verbindungslinie mit den dicht beieinanderliegenden Ausspannen zwischen den Pässen des Thüringer Waldes.

Die Ortschaften in der Nachbarschaft wie das wohl zuerst gegründete Ebertshausen (838), Benshausen und Suhl liegen geografisch gesehen sehr günstig zueinander und waren mit Zella und Mehlis vielleicht zwecks Warentausch und anders geschäftlich schon früh miteinander verbunden.

Ganz offensichtlich ist es nach dem plötzlichen Ende des Edelherren zu schweren Kämpfen um ihr Erbe im Raum der Zent Benshausen gekommen. […] Zeuge dafür ist die Grenze, des in der Reinhardsbrunner Fälschung genannter Bifang. Das dort beschriebene Gebiet, im Wesentlichen die Orte Heinrichs, wüst Dreisbach und Suhler Neuendorf, das seiner natürlichen Lage nach zur Zent Benshausen und zum Kirchspiel Schmalkalden gehören müsste, unterhalb bis an den Rand der Neuzeit dem Amt und (außer Heinrichs) der Zent und der Pfarrei Schleusingen, ist also zu einer Zeit zu Henneberg gekommen, als die Grafen noch nicht die volle Landhoheit im Zentgericht erworben hatten. […]

Die Fälschung der Reinhardsbrunner Mönche sollte also nicht nur das Jagdrecht bei Zella sichern, sondern auch den Vormarsch der Henneberger aufhalten.

Es ist zu erwägen ob nicht gründliche Verärgerungen wegen des Nordecker Erbstreites einer der Gründe für die Henneberger war, ihren bisherigen Begräbnisort in Reinhardsbrunn aufzugeben und sich in Veßra eine eigene Grablege (Die Vorbereitungen zur Gründung beginnen um 1130) zu schaffen, […] Der Streit fand erst ein Ende als das Kloster 1357 seinen Grundbesitz diesseits des Waldes an die Landgrafen abtauschte. Im 16. Jahrhundert war völliger Frieden wiederhergestellt sodass ein hennebergischer Abgesandter seinen Herrn berichten konnte, das die Reinhardsbrunner aus Dank-barkeit für erwiesene Wohltaten Tag und Nacht für das gedeihen seines Hauses beteten.

[…] Einer der umstrittensten Fragen der mittelalterlichen Verfassungsgeschichte ist die Bedeutung der Wildbänne für die Bildung der Territorien. […] Umso auffälliger ist es freilich, dass sich die Reinhardsbrunner Mönche es für ratsam und erfolgversprechend hielten, durch Fälschung ihren Grenzen die Rechtseigenschaft von Wildbanngrenzen zu verleihen. Diese Wertschätzung des Bannrechtes noch im Zeitalter der beginnenden Territorialbildung warnt davor, die Bedeutung der in den Wildbannschenkungen verliehenen Hoheitsrechte zu unterschätzen.

Besitzverhältnisse

26. August 1111 gefälschte Urkunde

Urkunde wonach Kaiser Heinrich V dem Kloster Reinhardsbrunn u.a. den Besitz eines Bifangs bestätigt womit Gebhard von Nordeck die auf Befehl des Reinhardsbrunner Abtes gebaute Kirche S. Blasius begabt hatte.

Kaiser Heinrich bestätigt dem Kloster Reinhardsbrunn eine Schenkung des Gebhard von Nordeck und zugleich eine zweite Schenkung desselben an die eben gebaute Kirche zu Blasienzelle.

Die Urkunde des Kaiser Heinrich V vom 26.August 1111 Nach einer Kopie in den Mark- und Landgräflichen Registerbuch Nr.2, fol. 93b des königlichen Haupt – und Staatsarchiv Dresden.

14. Mai 1112 gefälschte Urkunde (Bestätigungsurkunde)

Abt Ernst baute die Kirche St. Blasii und Bischof Erlong zu Würzburg weihte sie (14.Mai 1112). *Reinhardbrunn und die S. Blasienkirche besaßen bei Zella die Dörfer Mehlis, Albrechts, Heinrichs und Dietzhausen mit der Wüstung Siegers. Das Kloster Reinhardsbrunn vertraute die **Zelle der Aufsicht eines Probstes an.

* Original QQ im H. u. St. Vgl. die Urkunde „Worms, 26.August 1111“ im Haupt und Staatsarchiv Dresden no.2 fol. 95b.).

**Zelle oder Bethaus das sich später oft zu einer Propstei erhob

1210

„Guntherus de Mels“ als Anwesender bei einem vom Grafen von Hennerberg angefertigten Bescheid. Er habe sich gestritten mit dem Probste zu Zella St. Blasii über Besitzungen in Mittelstille. Das Kloster Reinhardbrunn hatte Besitze und Rechte in Mehlis. Petermann meint „…ist derselbe identisch mit dem Verkläger des Probstes von Zella, dem die beiden Vordrucke vorgelegen haben.

1215

Aufführung von Cella St. Blasii unter den Zugehörigkeiten vom Kloster Reinhardbrunn

1228

An der Stelle der im Jahre 1112 vom Reinhardsbrunner Abt Ernst erbauten Kirche wird aufs Neue die Blasiuskirche in Zella gebaut.

1357 „zu der Celle sannct Plasius“

Zella St. Blasii und Mehlis finden Erwähnung in einer Tauschurkunde des Landgrafen Friedrich und Baltasar sowie dem Kloster Reinhardsbrunn. Das Kloster Reinhardbrunn erhält ein Waldgebiet und gibt den Landgrafen Friedrich und Baltasar dafür den Ort Zella mit Waldgebiet, außerdem Rechte und Güter des Klosters in den Dörfern Mehlis, Albrechts, Heinrichs und Dietzhausen. Die eben genannten Dörfer sind fortan zu Thüringen gehörig.

Darin behält aber das Kloster Reinhardsbrunn Besitzungen wie „ein abgegrenzter Bezirk der von der Mehliser Dorfmark den Grund herauf nach dem Bierbach und das Wasser hinab nach den Lächenberg läuft.“, außerdem ein Klosterhof mit Mühle in Zella sowie Wiesen und Äcker […] bis an die Dorfgrenze beim Prophetenbrunnen.“

Erste Urkunde 1857

[…] daz recht, daz sie in deu fir Dorffen zeu melis, zeum albrechtis, zeum hoinrichs, und zu ditshusen, alz ez von alder czu der Celle send Blasius gehort hat, mit vorwerke, daz da heizset zcum Sygeharts, uf gainsit der blozsen luuben […] Da lazsen wir in zeu volgin […] den Closterhof mit der Mulendy dar inne lyt, dy wesin und acker, der da an lyt, bit au dy dorf marck, daz heizset zeum Cropphechten burnn […]

1358

Am Donnerstag nach Ostern: Landgraf Friedrich und Baltasar bezeugen dem Kloster Reinhardsbrunn, das beim Austausche der Klostergüter St.Blasien-Zelle (zelle sant Blasii geinsyt frenkishen Waldes), welchen die Landgrafen mit Wissen und Willen ihrer Großmutter (vnser liben Eldirmuter Frauwen Elizabet Lantgrauin zeu Döringen) mit dem Kloster gemacht haben, dasselbe den Pfarrhof zu Blasienzelle mit allen seinen Pfarrrechten behalten soll.

Zweite Urkunde 1358, 11. Januar

Verändert sich die Grenze: […] an der dorfmarck zeu mels am Lerchenberge (falsch „Leitenberg“ wie Brück-ner meinte) di liten was acker ist und was acker gewest ist biz umb di Celle vor dem Holsze hin mit dem flecke derdo heizst Birbach […] von dem birbache daz wazer zeu tal biß wider an die dorfmarck zeu der vorgenannten liten am lerchenberge […]

1367

Zella wird geteilt in die „Schwarze Zell“ und „Blasienzell“

Die Schwarze Zell (ehem. kleiner Teil von Blasienzell) gehörte zu Schwarzwald, dort den Landgrafen. Blasienzell verblieb bis zur Reformation bei Reinhardsbrunn. Mehlis war ebenso zu Schwarzwald geschlagen.

1560 / 1561

Bereits seit 1559 wurde die Hennbergische Erbteilung zwischen Herzog Moriz zu Naumburg und Herzog Friedrich Wilhelm, zu Altenburg berechnet. Moriz meinte das ihm zwar die Hälfte der Grafschaft Henneberg gebühre und das er den anderen Herren deswegen nur 1/12 abzugeben habe. Er wollte sich aber mit 5/12 Teilen zufrieden geben. Herzog Moriz bekam zu 5/12 Teile: Amt Benshausen, Schleusingen, Amt und Schloss Kühndorf nebst Kloster Rohr, Amt Suhl, Kloster Veßra. In diesen Teil ergab sich eine Übermasse von 247 fl., 9 Pf., 1 47/48 Heller, welche dem Hause Weimar durch Abtretung des halben Dorfes Mehlis und des Ortes Utendorf vergütet wurde. Graf von Altenburg hatte durch diese Landesteilung auch zu viel bekommen weswegen er dem anderen Graf zu Weimar noch etwas abgetreten hatte.

Damit war wegen später weiter festgestellten Ungleichheiten die Länderteilung noch nicht abgeschlossen, erst 1560/61.

1619

Hennebergische Hälfte von Mehlis im Zuge der Erbteilung an Gotha abgetreten. Diese Hälfte ist nun mit zu Benshausen geschlagen, wo die hennebergische Hälfte mit der Cent Benshausen vertauscht ist. (Benshäuser Tauschvertrag)

1641 / 1642

Amt Schwarzwald neu errichtet, dem Zella und Mehlis nun angehören, außerdem Gehlberg, Oberhof, Schwarzwald, Loisenthal, Stutzhaus, Dörrberg, Arlesberg und Lütsche.

1660

Das ansehnliche Pfarrdorf Mehlis (280 Häuser), ist bis dahin halb hennebergisch und halb in der Cent Benshausen gehörig gewesen. 1660 ist Mehlis ganz an das Amt Schwarzwald gelangt. Blasienzell (240 Häuser) ohne Schwarzezell

Trennung 1640 des Zella St. Blasii von Reinhardsbrunn.

1680

Im Zuge der Gründung des Fürstentums Meiningen ist am 24.Februar 1680 durch den Vertrag das halbe Dorf Mehlis an Herzog Bernhard I. gefallen. Am 27. Juli 1987 ist das halbe Dorf Mehlis an Sachsen Gotha abgetreten wurden.

1826

Herzogtum Sachsen, Coburg und Gotha

2. Januar 1830

Bezirkseinteilungen des Herzogtums Gotha in 7 Amtsbezirke. Der siebte ist Zella (sonst Schwarzwald gewesen) und ist beschränkt auf die unmittelbaren Amtsorte: Gehlberg, Mehlis, Oberhof, Zella St. Blasii (Stadt), nebst dem Schützenhof, dem Wirtshause zur neuen Schmiede und der Schmücke sowie auf dem Umfang der statdträtlichen Gerichtsbarkeit zu gedachtem Zella. Wir, Ernst von Gottes Gnaden, Herzog zu Sachsen Coburg und Gotha, auch Engern und Westphalen, Landgraf in Thüringen, Marktgraf zu Meißen, gefürsteter Graf zu Henneberg, Fürst zu Lichtenberg, Graf zu der Mark und Ravensberg, Herr zu Ravenstein und Tonna

1. April 1919

Zella und Mehlis werden am 1.April 1919 zu einer Stadt „Zella-Mehlis“ vereint.

Einwohnerentwicklung Zella und Mehlis 1499- 1792

Die Einwohnerzahl in Zella wie auch in Mehlis wird bis 1499 vielleicht nahe bei 100 gewesen sein. Denn etwa 100 Jahre später, im Jahre 1601, verraten uns Schriftquellen eine Anzahl, jeweils noch unter 200. Dann scheint es sich bis dahin um ca. 20-30 Familien, Selbstständigen und noch dagewesenen Mönchen gehandelt zu haben. Erst in der Reformationszeit und mit der Einführung des Evangeliums mussten die Mönche die Zellen verlassen. In Zella und Mehlis ist der Abschluss der Reformation 1528 mit dem Einsatz des ersten Lutherischen Pfarrers nachgewiesen.

Erstmals konnte ich anhand älterer Geschichtswellen 1601 die Einwohnerzahl ermitteln, nämlich 164 Personen in Zella. Dann stehen wieder im Jahre 1641 für beide Ortschaften Zahlen zur Verfügung, in Zella 177 und in Mehlis 184 Personen.

Welche Umstände neben dem 30jährigen Krieg dazu beigetragen haben, dass seit der ersten kleinen Ansiedlung, wahrscheinlich 1112, also in 531 Jahren, beide Ortschaften nur gering angewachsen sind, darüber lässt sich nur mutmaßen.

Zwischen dem Jahre 1660 und 1780 ist ein großer Anstieg der Bevölkerung zu verzeichnen wobei es wegen mehreren Feuerausbrüchen und Seuchen zu etlichen Todesfällen und zur Abwanderungen gekommen ist. Auch haben sich die Wohnstätten vermehrt, obgleich solche in den Jahren durch Feuer zerstört, doch wiederaufgebaut sind.

Die Entwicklung der Wohnstätten und der Einwohnerzahl geschah im Vergleich zu Zella und Mehlis ähnlich. Wenn man bedenkt, dass das große Feuer in Zella St. Blasii 1762 fast alles an privaten und öffentlichen Gebäuden vernichtete und die Einwohnerzahl in Zella bis auf 900 abgesunken war, ist es schon beachtlich wie sich Zella von 1600 bis 1780 fortengwickelt hat. Immerhin sind bis zum Jahre 1780 in Zella wieder so viele Wohnstätten errichtet, dass in 233 Gebäuden ungefähr 1000 Einwohner zu verzeichnen gewesen sind. Auch Mehlis hat 1684 sowie 1711 etliche Häuser durch einen Brand verloren.

Es ist nur bekannt das im Jahre 1711 an der Zahl 51 Häuser zerstört wurden. Trotzdem hat auch hier ein schneller Aufbau stattgefunden.

Einwohnerstatistik Zella und Mehlis

Eine Zusammentragung aus verschiedener Literatur.

Erstmals in einer Urkunde von 1357 ist ein Klosterhof mit Mühle, Wiese und Äcker erwähnt. Aus der Geleittafel von 1444 können wir schließen das in Zella und Mehlis Eisen verarbeitet und mit selbigen gehandelt wurde. Daraus wiederum erschließt sich, dass wahrscheinlich weit vor 1444 schon sämtliche Einrichtung zur Eisengewinnung- und Verarbeitung im Ort vorhanden gewesen sind wo die wenigen Einwohner (unter 200) tätig waren. Hämmer, Mühlen und antreibende Wasserräder hat es sodann bei dem Ortsgewässer entlang gegeben, wohl bis in Richtung Oberhof.

Das in Zella und Mehlis verbrauchte Eisen kam u.a. als Eisenseteine von Schmalkalden, und Kamsdorf bei Saalfeld (Dr. A. Moritz Schulze, 1845). Diese wurden in Suhl vom Linsenhof am Domberg mit Zusatz von kalkspatischen Roheisenstein zu einem Eisen mit bester Qualität verschmolzen.

.jpg/picture-200?_=18e244fff55)