ZENT und ZENTGERICHT Benshausen

Über die Zent Benshausen gibt es neben Regesten und Archivale etliche ausführliche Berichte in älterer Literatur. Nachfolgende Geschichtsschreiber und jene bis heute orientieren sich in ihren eigenen Werken daran. Nur haben mich manche Aussagen beim Lesen von in Benshausen hergestellten "Modernen Chroniken" irritiert. Es scheinen Informationen aus der Literatur von M.R. Berndt und Karl Weise widergegeben worden zu sein, meiner Ansicht nach jedoch falsch verstanden, daher anders verschriftlicht aber in der Wahrheit nicht zutreffend. Diese Unstimmigkeiten will ich so nicht zulassen. Darum habe ich mich intensiver mit der Thematik befasst und hier versucht entsprechende Beweise zu erbringen. Insbesondere muss ich auf Begrifflichkeiten eingehen die im Kontext gebracht und falsch verstanden werden.

Begriff "Zent" und "Hundertschaft"

Die Schreibweisen "Zent" und "Cent" sind richtig. Der Begriff soll erstmals in Latein abgefasst worden sein. Allerdings war das "Z" in der früheren lat. Schreibweise ein stimmhaftes "S". Der Begriff "Zent" setzte sich allmählich mit der deutschen Schrift durch, in der ab dem 16. Jahrhundert bevorzugt gedruckt wurde.

Damit ist der Begriff "Zent" nicht eindeutig geklärt. Ich orientiere mich an anderen Werken und finde Bestimmungen wie z.B. bei enzyklo.de: "Zent" die, in fränkischer Zeit mit eigener Gerichtsbarkeit ausgestatteter Siedlungsverband; im Hoch- und Spätmittelalter Unterbezirk einer Grafschaft (in Hessen, Franken und Lothringen). Oder: "Zent (zu lat. centum, Num. Kard., hundert) ist eine in Herkunft und Bedeutung streitige Verwaltungs- und Gerichtseinheit (Zentgericht) des Mittelalters. Lit.: Kroeschell, DRG 1, 2; Kroeschell, K., Die Zentgerichte in Hessen und die fränkische Centene, ZRG GA 73 (1956), 300; Die Anfänge der Landgemeinde, 1964

Nun wird also gerne der Begriff hundert in Form von "Hundertschaft" angewendet und mit "Zent" in Zusammenhang gebracht, weil man meint oder irgendwo gelesen hat, "Zent" leite sich vom lat. Begriff "centum" und nur von "hundert" ab. Davon verführt machte man 100 waffenfähige Männer oder 100 freie Familien daraus, was aber ein Irrtum ist. Auf Latein heißt Hundertschaft nämlich nicht "centum" sondern "centurio". Zudem heißt ins Deutsche übersetzt "centum" nicht nur "hundert" sondern gleichwohl "unzählige". Warum soll man bei der Begriffsvergabe derartige Umwege gewählt haben?! Will "Hundertschaft" oder Gericht gemeint gewesen sein, konnte man gleich einen eindeutigeren Namen wie "centurio und "ius" für Gerichte wählen. Wahrscheinlicher ist der Begriff "Zent" ein Kürzel von Zentrum (lat. centrum), eben das Zentrum einer Verwaltungseinheit, weil Benshausen im Zentrum lag - ein Verwaltungsmittelpunkt, gleichzeitig der ausgewählte Ort, mit Sitz und Abhaltung des höheren Gerichts (zumindest anfänglich alleinige Hochgerichtsbarkeit / Blutbann).

Irgendwann las man vielleicht bei Tacitus nach und entdeckte im Kapitel 6 und 12 der Germania, das vorkommende Wort "centeni" (je hundert). Die sinngemäßen ganzen Sätze lauten: Je "100 Männer in den Gauen waren den richtenden Prinzipen als Beirat zugestellt worden". Oder: "100 Männer aus den einzelnen Gauen haben eine Elitetruppe gebildet."

Gleich mehrere Forscher nahmen sich das Wort Gericht mit dazu und machten einfach mal ein Verwaltungsgericht oder Gerichtsbezirk daraus. Dabei ist hier von "Gericht" oder "Bezirk" überhaupt nicht die Rede. Irgendwie ist einst ein Wort zum Begriff "Hundertschaft" mutiert, der sich verbreitete und heute sogar noch bei Polizeilichen Großeinsätzen verwendet wird. Da sind aber auch niemals genau 100 Polizisten im Einsatz, sondern Viele.

Endlich habe ich dann ein Werk gefunden in dem der Verfasser auch meine Auffassung vertritt und woraus ich hier zitieren will: „[…] Nach eben vor Augen geführten Beweisen wird jeder zugeben, daß bei den urkundlich nachweisbaren Zenten überall von einer Zahl nicht mehr die Rede sein kann. Weder aus 100 freien Familien oder Familienvätern besteht die Zent (wie (viele) annehmen) noch aus 100 oder 120 zu einem Verband vereinten Hufen zählen, selbst wenn man die von Unfreien gebauten nicht mitrechnet. […] Meiner Ansicht nach ließ sich aber nicht blos im Mittelalter, sondern auch schon zu Tacitus‘ zeit in der zent keine Zahl mehr erkennen; die zent war ein Gau, ein Landesbezirk, dessen Einwohner eine politische Gemeinschaft bildeten. Die Zahl der Bewohner bleibt dabei völlig außer Betracht.“

Interessant ist dann noch nachfolgend genannte Erkenntnis die ich aus derselben Literatur erlangt habe.

Der Hundertschaft hatte tatsächlich mal einer Zahl zugrunde gelegen und zwar vor der Zeit von Ansiedlungen mit einer gewissen Ordnung dabei. Die entstandenen Germanischen Volkshaufen nämlich, schlugen irgendwo ihren dauernden Wohnsitz auf. So wurde Land geteilt und jeder Hundertschaft ihr Gau, ihrer Mark zugewiesen. Nach 50 oder 100 Jahren zählte jeder Gau die doppelte und dreifache Bevölkerung und die Hundertschaft war nur noch ihr Name. Die Hundertschaft sind also auch die einst sich entwickelten Gaue/ Marke gewesen.

In jedem so gebildeten Dorf innerhalb eines Gaues ward vom Gerichtsherren ein Ortsvorsteher ernannt. In Franken hieß der „Grafio“. oder „Grefe“, „Grebe“, der Dorfgraf. Dem Dorfvorsteher oblag es die Steuern für den König oder den Gerichtsherren zu erheben, im Auftrage des Zentgerichtes zu Pfänden und nach der kleinen Ordnung kleine Vergehen in der Dorfgemeinschaft innerhalb des Gaus zu rügen.

Die Zent (der Go) bildet ein gemeinschaftliches Gericht, eine Markgemeinde. An der Spitze steht ein „centarius“, centurio. Zentraf (Gograf) und in lateiluschen Urkunden „comes“ genannt. Der Zentgraf ist also der Gaugraf gewesen.

Zwei bis viermal im Jahr hielt man Gerichtsversammlungen ab zu der alle Wohnhaften im Gau, in der Zent gekommen waren. Der Gerichtsort (Gogericht / zentgericht) ist immer unter freien Himmel gewesen, meist auf einer Anhöhe, an einem großen Stein. Neben anderen Dingen wurden hier schwere Verbrechen abgeurteilt, die nicht nur leicht gerügt oder mit Geldbuße abgetan sein konnten. Das Urteil ist von den Schöffen gesprochen worden.

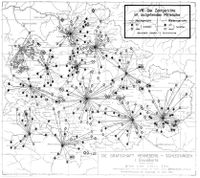

Vergleichen wir die Zent Benshausen einmal mit den 11 Hennebergerischen Nachbarzenten im ausgehenden Mittelalter. Da fällt doch auf, dass der jeweilige Hauptort der gesamten Zent, wonach ihr dann der Bei- oder Orientierungsname gegeben wurde, immer im Mittelpunkt liegt und von keiner "Verbindungslinie" durchkreuzt werden kann.

Versucht man ein gleiches Schema zu erstellen, wenn am Beispiel der Zent B. anstelle Benshausen ein anderer Gericht - Bezirk - Hauptort ernannt worden wäre, erhält man ein völlig anderes Bild mit einem unsystematischen Wirrwarr. Das beweist das der Zentname immer der Name des Ortes gewesen ist der von allen anderen Ortschaften darin im Mittelpunkt gelegen hat.

Bild: Geografischen Sammlungen v. Prof. R. Zölitz "Die Zentgerichte im ausgehenden Mittelalter" der Grafschaft Henneberg - Schleusungen im Jahr 1583.; Zentgerichte der Grafschaft Henneberg - Schleußingen 1583, Prof. R. Zölitz

Verwischen wir nun den Gedanken, dass die Zent irgendetwas mit der Zahl 100 zu tun habe. Einigen wir uns darauf, dass unser Ort, wie auch alle anderen "Zent's" einfach nur Gerichtsbezirke waren, von denen der zentrale Ort zuerst die Hoch-, bzw. Blutgerichtbarkeit erlangte und eben auch Verwaltungsmittelpunkt gewesen ist.

Die Zent Benshausen

Innerhalb der Grenzen unter der gräflichen Herrschaft Henneberg - Schleusingen, gab es insgesamt 12 Zentbezirke. Zur Zent Benshausen gehörten 18 Ortschaften. Ab dem 17. Jrh (z.B. Suhl 1619) lösten sich nach u. nach Ortschaften aus dem Zentgerichtsbezirk Benshausen heraus u. wurden zu Amtsbezirke mit eigener Hochgerichtsbarkeit.

In der ehemaligen Zent Benshausen gab es dann Gerichtssitze in Benshausen, Zella-Mehlis, Suhl, Abrecht, Wichtshausen und Dillstädt. In allen Orten der ehem. Zent Benshausen gab es Hochgerichte. Wobei Mäbendorf, Unter- und Oberschönau, Bermbach u. Steinbach -Hallenberg keine eigenen Schöffen hatten.

Das Zentgericht Benshausen

Zur Klärung der Bedeutung des Zent – Gerichtes, verwende ich folgende verständliche Definition aus dem Brockhaus: "Das Zent-Gericht, auch Blutbann – von Zent, welches überhaupt eine allgemeine peinliche Gerichtsbarkeit bezeichnet, die nämlich weder in Rücksicht der Verbrechen und Personen, noch auch des Orts etc. eingeschränkt ist – hieß sonst in Deutschland die ganz besondere Befugnis, gewisse Hauptverbrechen (Mord, Diebstahl, Brand ...) in einem bestimmten Bezirk zu bestrafen, obgleich der, der es ausübte, weiter keine Untertanen darin hatte. Es wurden jährlich zu diesem berufenen Zentgerichtstage gehalten, wobei ein Zentgraf (oder Unterrichter, Schultheiß, Amtmann) nebst mehreren Schöppen, Einem Rüger und Büttel waren, und wo dann jene strafbaren Angelegenheiten vorgenommen wurden.“

Das Zentgericht war also eine mittelalterliche Gerichtsstätte (etwa ab dem 11. Jahrhundert) für einen Unterbezirk oder einen Gerichtsbezirk - das Gericht einer Zent, eines Bezirkes, einer Verwaltungseinheit. Heute ganz einfach vergleichbar mit dem Amtsgericht eines Landkreises mit bestimmtem Sitz und mit Zuständigkeit für ein bestimmtes Gebiet. Nur das die Besonderheit darin liegt, dass (unsere Zent betreffend) ausgerechnet Benshausen der Mittelpunkt gewesen ist.

Alltag am Gericht waren bürgerliche Verfahren, wobei die Verbrechen nicht unbedingt spektakulär gewesen sein mussten. Umso spektakulärer jedoch die Verläufe bis hin zum Urteil. Die sogenannten Missetäter wurden meist wegen Diebstahl, Verleumdung, Beschädigung, Beleidigung, Betrug etc. angeklagt, seltener wegen Mordfälle.

Erfolgte eine Anzeige mit unbekannter Täterschaft (z.B. Diebstahl) wurde durch das Gericht ermittelt, so wie es heute Polizeibeamte handhaben. Brachten Zeugenbefragungen und Erkundigungen einen Erfolg, wurden die Missetäter festgenommen und dahin geführt wo das Gericht in der Zent seinen Sitz hatte und im dortigen Zentgefängnis eingesperrt. Die Verließe waren dreckig, nass und von Ratten besucht. Nicht selten ergriffen Einwohner die Täter und brachten sie selbst dort hin. Andernfalls war dafür der Zentgraf zuständig, der oftmals aber den Zent- oder Landknecht vorschickte. Dabei wurden sie zur Sicherstellung der reibungslosen Festnahme und für den Gefangenentransport von einer bewaffneten Eskorte begleitet. Dieser Vorgang war der Anfang eines Zentfalles worauf das peinliche Gericht erfolgte. Der sogenannte "endliche" (peinliche) Gerichtstag wurde einberufen und endete mit der Verurteilung und Hinrichtung.

Am Sitze des Hochgerichts oder nicht zu weit entfernt, befand die Richtstätte, auf der ein Galgen stand und wo die Hinrichtungs- bzw. Verstümmelungsstrafen vollzogen wurden (auch Blutgericht genannt). Zum Zwecke der Abschreckung erfolgte die Vollstreckung öffentlich.

Benshausen als Ort war der Mittelpunkt des mittelalterlichen Gerichtsbezirks (die Zent) mit Zentgefängnis, dem die Gerichtsbarkeit zuerst alleine zustand. Erst später v.a. mit kursächsischer Herrschaft wurden anderen Dörfern eigene Hochgerichte genehmigt. So fand zum Beispiel in Steinbach Hallenberg die erste Hinrichtung 1590 statt.

Wappen der Orte, denen die hohe Gerichtsbarkeit (unter Grafschaft Henneberg) zustand, wurden meist rot gekennzeichnet. (Blutschild), als Zeichen der Blutgerichtbarkeit.

Der ZENTGRAF war Vorsitzender der Zent und für seine richterliche Tätigkeit, gleichwohl als Vorsitzender der Gerichtsbarkeit, vom Fürstbischhof mit dem Blutbann belehnt. Oft kamen Zentgrafen aus adlichen Familien, zumeist aber waren es Wohlhabende, die dieses Amt ausübten.

Der GENERALZENTRICHTER reiste von Zent zu Zent und hegte das Gericht an den alten Gerichtsstätten, v.a. auch die welche keinen eigenen Zentgrafen mehr hatten. In Benshausen blieb die Stelle des Zentgrafenamtes bis in das 17. Jahrhundert erhalten.

Der Titel ZENTHERR stand dem höchsten Richter, dem Herren der Zent, dem Fürstbischhof zu.

Unter Henneberg waren der hennebergische Generalzentrichter und der Zentgraf ein von den Landesherren ernannter Beamter.

Das Zentgericht in Benshausen war mit 12 geschworenen ZENTSCHÖFFEN vollständig besetzt. Die Anzahl der Schöffen in der jeweiligen Zent richtete sich nach der Menge der Orte, die der Zent angehörten, wobei aber nicht jeder zentbare Ort einen Schöffen stellen musste. Die Anzahl derer war also von Zent zu Zent recht unterschiedlich und nicht immer waren vollständig 12 Schöffen in der Zent Benshausen vertreten.

Die Schöffen agierten als Fürsprecher der Kläger sowie der Beklagten. Es waren praktisch ihre Klienten. Diente es der Verteidigung durfte der Angeklagte mit dem ihm zugewiesenen Schöffen öffentlich Rücksprache halten.

Ein ZENTSCHREIBER musste über die Fähigkeit lesen und schreiben zu können auch einen positiven Lebensverlauf vorweisen. Diese Tätigkeit stand nur einer vertrauenswürdigen, zuverlässigen und verschwiegenen Person zu. Zu seinen Aufgaben gehörte das Führen von Gerichtsbüchern.

Der ZENTKNECHT war bei allen gerichtlichen Angelegenheiten anwesend. Außerdem war er Organisator, Zeuge, Verkünder und Ordner. Bei dem Zentgrafen musste er den Eid leisten, dass er dem Gericht allzeit gehorsam und treu sein möge. Die Rolle des Gerichtsknechtes begann schon bei der Aufspürung der Täter bis hin zur Vollstreckung des Urteils. Bei allen Prozessen während eines Zentfalles agierte der Gerichtsknecht als Organisator, Begleiter, Bußgeldeintreiber oder war als Zeuge einfach nur anwesend. Der Gerichtsschreiber (auch Actuar oder Sekretär) war ein besonderer Beamter. Er fertigte Gericht- und Verhörprotokolle sowie Gerichtsurkunden. Solche Angestellte standen häufig im Dienst der Kirchenmeister und waren meistens auch gleichzeitig als Stadt- bzw. Dorfschreiber, Weinschreiber, Hopfenbierschreiber u.ä. tätig. Kirchenmeister selbst konnten solche Schreiber sein. Zumindest mussten diese Personen über fundierte Kenntnisse verfügen und eine besondere Ausbildung haben.

Ein NACHRICHTER war meistens ein Auswärtiger und nicht nur für eine Zent tätig. Der Angeklagte hatte die Möglichkeit neben den ihm zugewiesenen Schöffen, sich eines Freundes zu bedienen, welcher ihm bei der Verteidigung behilflich sein konnte. Sei es in Form von Zeugenaussagen, Glaubhaftmachung oder Überzeugungsarbeit.

Nicht zu vergessen der eigentlich Richtende, der HENKER oder auch Scharfrichter genannt, ein zum Henker Ausgebildeter mit besonderer Stellung in der Gesellschaft. Deshalb möchte ich diesen Beruf einmal näher erläutern, den wohl selten jemand freiwillig ausübte. Denn mit diesem verbunden war die absolute Außenseiterposition in der Gesellschaft und das hatte keinesfalls mit Ansehen, Würde oder Achtung zu tun. Er erledigte praktisch die Drecksarbeit, galt als unrein, unehrbar, war rechtlos und wurde geächtet. Henker durften weder ein Amt ausführen noch durften sie Grund erwerben. Wer im Mittelalter als Kind eines Henkers geboren wurde, hatte automatisch den gleichen Status und konnte wohl auch nichts anderes als Henker werden.

Henker waren also ganz normale Menschen mit normalen angeborenen Tötungshemmnissen, die es jedoch galt zu überwinden. Henker durften nur in andere Henkersfamilien einheiraten. Die Ausübung ihrer Tätigkeiten führten nicht selten zu psychischen Begleiterscheinungen wie Depressionen, Alkoholsucht, Aggression oder Ähnliches, verursacht von innerlichen Schuldgefühlen v.a. dann wenn der Henker z.B. durch Enthauptung mit dem Schwert selbst Hand anlegen musste. Deshalb wurde nicht selten versucht, den Tod des Verurteilten durch andere Methoden wie Erhängen oder Rädern herbeizuführen.

Wir finden im Findbuch Mötsch StA Meiningen etliche Namen die als Henker tätig waren. Das ein solcher Beruf von Generation zu Generation weiter gegeben werden musste, beweist uns das Beispiel der Wahl Sippe. Gleich drei Namen tauchen da auf. (Siehe Hexenprozesse). 1594 schlugen sich 2 Scharfrichter aus Dreißigacker und Schmalkalden tot, die zuvor gleichzeitig nach Benshausen bestellt worden waren.

Der Galgen

Für den Galgen gab es in Benshausen im Laufe der Jahre mehrere Standplätze. Der wohl bekannteste ist der heutige Ziegenplan. Karl Weise und auch schon M.R. Bernd vermuten seine Existenz bereits um 1100.

Dieser Ortsteil erfuhr zwei Namensänderungen. Aus "Auf der Cent" wurde später der "Siechenplan", benannt nach einer, sich in Richtung Dietzhäuser Straße erstreckender Siechenwiese wo auch das Siechenhaus stand. Nebenbei bemerkt soll sich bei dieser Wiese eine sechsmal größere Quelle befunden haben, als wie es die viel schwächere Quelle im Kröhlesgrund war. (nachzulesen im Magazin für die Oryktographie von Sachsen, Bände 10-12 von Johann K. Freiesleben,Carl H. Mueller 1839 Seite 149)

Der heute gebrauchte Name soll uns an einem Platz erinnern, auf dem Ziegen zusammengetrieben wurden. 1599 musste wohl der dortige alte Galgen erneuert werden weil „der alte arg und nicht mehr getaugt“ und weiteren Hinrichtungen nicht mehr standgehalten hätte.

In anderen Chroniken liest man: " Neuerrichtung von Zent u. Gericht (Galgen) zu Benshausen" was wortgleich von Mötsch (StA MNG, Sektion IV, Seite 143-144 Reg.604) übernommen ist. Über den Sinn dieser Aussage wurde von den Abschreibern aber nicht richtig nachgedacht. Es ist nicht im wahrsten Sinne des Wortes die Zent neu errichtet oder erbaut worden, wie soll das auch möglich sein. Die Zent ist keine errichtete feste Bauweise, sondern ein Gebiet welches durch eine Grenze gekennzeichnet ist, die sich hin und wieder verändern konnte (oder Neugliederungen oder Herauslösen v. Orten aus dem Gerichtsbezirk / seit 1590).

Die Zent ist auch nicht das Gericht, sondern der Gerichtsbezirk, der einen Verwaltungsmittelpunkt hat, wie es unser Ort Benshausen war. Aber das haben wir ja schon geklärt. Es ist vielmehr so zu deuten, dass der Galgen als ein Symbol der Zent galt sowie auch des Halsgerichtes. "Die Aufrichtung des Gerichts" (Hinrichtungsstätte / Hochgericht / Halsgericht) als ein besonderes Ereignis. Nur umgangssprachlich wurde der Galgen als "Gericht oder "Zent“ oder auch der Gerichtsplatz (nicht Richtstätte f. Hinrichtung sondern Platz wo das Urteil gesprochen wird) als Zent bezeichnet. Also müsste es eigentlich heißen: Neuerrichtung des Galgen "bzw." der Zent "bzw." des Gerichts, nicht aber "und". Denn damit sind im praktizierendem Sinne tatsächlich einzig und alleine nur die Richtstätte mit dem Galgen gemeint.

Erneuert worden ist also lediglich der Galgen und somit auch der Richtplatz oder wenn man so will das Hochgericht bzw. Halsgericht. Bei Standortwechsel wie 1619, wurde der Galgen bzw. das Hochgericht verlegt. Das Gebiet der Zent änderte sich dadurch nicht. Von da an fanden Hinrichtungen eben am Galgenrain statt.

Nur 2 Jahre später sei der Galgen dort an eine andere Stelle, nur etwas weiter in Richtung Kröhles versetzt worden. Das diese Versetzung etwas mit der geplanten Erbauung des Eisenhammerwerkes durch den damaligen Zentgraf Caspar Schmidt, auf dem Grundstück desselben zu tun gehabt haben könne, wurde von K. Weise nur vermutet, weil beide Ereignisse zeitlich nahe aneinander lagen. Doch das betreffende Grundstück des Zentgrafen lag nicht auf dem Galgenrain (Abhang des Schorns Richtung Ebertshausen) sondern es war eine Wiese unterhalb, dort wo nach Erlangung der Konzession tatsächlich 1623 ein Eisenhammerwerk erbaut war und wo sich später die Wohn- und Gartenanlage "Am Hammer" befand.

Mit Erlangung der hohen Gerichtsbarkeit 1619 errichtete lt. Chronik Albrechts auch das Amt Suhl einen Galgen auf dem Albrechtser Berg. Der Weg dahin, je nach Stadtteil, war weit und mühsam. Andererseits soll es zur gleichen Zeit eine Richtstätte (ohne Galgen?) am Sehmar gegeben haben wo im Zusammenhang der Hexenverfolgung in der Cent verurteilte ihren Tod durch Feuer fanden.

1638 richtete man öffentlich gleich mehrere Sünder beim Suhler Markt durch Enthauptung. Und das nur weil sie miteinander Ehebruch begangen haben.

Die mittelalterliche Struktur des Zentgerichts wurde durch die Übertragung der Hochgerichtsbefugnisse an den Amtmann bzw. an die landesherrlichen Ämter ab Ende des 15. Jahrhundert (Amtsbezirke) zerschlagen.

Um 1590 entstanden die Hochgerichte zu Hallenberg und Kühndorf. Suhl löste sich 1619 aus dem alten Zentgerichtbezirk Benshausen heraus. Um 1820 erfolgte die Trennung von Verwaltung und Justiz.

Wie könnte das Hochgericht (Galgen) in Benshausen ausgesehen haben? Ein gemauerter Untergrund worüber 3 hölzerne oder steinerne Säulen ragten, die durch 3 Holzbalken miteinander verbunden waren scheint am nächsten zu kommen. An den Holzbalken konnten bis zu 6 Personen gleichzeitig hingerichtet werden. Wahrscheinlich war der Untergrund nicht blanker Boden sondern ein Podest aus Dielen. Das schließe ich aus folgendem Zitat einer Suhler Chronik 1846 des Oberpfarrers Dr. Ferdinand Werther: […]Wenn ein neuer Galgen in Benshausen aufzurichten war, mussten die 17 Mahlmüller in den zu diesem Zentgerichte gehörigen Ortschaften dazu nötige Eichholz auf ihre Unkosten aus dem Walde auf die Wahlstadt führen und verschaffen. Die sämtlichen Schmiede aber mussten 15 große eiserne Klammern schmieden und verfestigen, die Zimmerleute insgesamt das Holz fällen und beschagen und das Gerüst zum Gericht (Hochgericht / Galgen) befestigen, auch selbiges neben den Schneidern und Leinewebern allein zusammen aufheben, wie auch die Leitern, Dielen und Stangen, soviel man deren bedürftig, beides hinaus und wiederum hineintragen.[…]

Erhängen war, abgesehen vom Scheiterhaufen in der Zeit der Hexenverfolgung, die gebräuchlichste Todesstrafe.

Eine im Mittelalter angewandte Leibesstrafe war das Rädern. Das Rad wurde auf den am Boden liegenden Delinquenten fallen gelassen wobei Knochen und Gelenke zertrümmerten. Je nachdem welche Härte ihm gebührte wurde dies entweder von unten nach oben oder von oben herab durchgeführt. Die Zerschmetterung, beginnend mit Schädel oder Genick war oft mit einem schnelleren Tod verbunden. Danach wurde der Verurteilte, egal ob noch lebend oder nicht, mit den gebrochenen Gliedmaßen durch die Speichen hindurch, förmlich auf das Rad geflochten, welches man dann aufrichtete. Es konnte Tage dauern bis er den Qualen erlag.

Neben Denen wegen Hexerei verfolgten, drohte der Scheiterhaufen auch bei Brandstiftung, Mordbrand, schwere Unzucht und Ketzerei. Galgen, Rad und Scheiterhaufen aber auch die ehrbare Enthauptung waren präventiv öffentlich.

Da Benshausen der Mittelpunkt des Zent gewesen ist, ist tatsächlich davon auszugehen, dass hier ein Galgen nicht eine einfache dahin gestellte Konstruktion war. Vielleicht hat es einen ersten oder zweiten einfachen und nur einmastigen Galgen gegeben, ehe man von dem erstmals erwähnten auf dem heutigen Ziegenplan schrieb.

Der Galgen war Macht- und Herrschaftssymbol eines Ortes, ein Symbol der hohen (Blut-) Gerichtsbarkeit, welche bis 1583 in der Zent nur Benshausen zustand und bis 1619 nur Benshausen und Kühndorf.

Der Platz des Galgens war beim Volk einerseits sehr verpönt. Deshalb mochte man weder in der Nähe wohnen noch wollte man den Schatten des Galgens auf seinem Grundstück haben. Deshalb wurde solch ein Platz meist außerhalb oder am Rande des Ortes, auf einer Anhöhe angelegt. Andererseits zogen die öffentlichen Hinrichtungen große Menschenscharen an.

Verfahren

Unter freiem Himmel, auf einem Platz (Gerichtsplatz / Gerichtsstuhl), bei einem dort befindlichen großen Stein und / oder einem verehrten Baum wurde das Strafgericht abgehalten. Aber auch dort wo eine große Einrichtung, wie etwa ein Gerichtshaus oder Wirtshaus mit Saal vorhanden war.

Verhöre fanden zuvor im Zentgefängnis statt. Dabei waren Zentgraf, Gerichtsschreiber und mindestens zwei Schöffen anwesend. Legte der vermeintliche Täter ein Geständnis ab, wurde dies zu Protokoll gegeben und dem Delinquenten noch einmal vorgelesen. Bei Leugnen konnte eine peinliche Befragung mit Foltermethoden erfolgen. Der peinliche Rechtstag sollte "beschrien“ - laut öffentlich kundgetan werden. So war es zumindest bis um 1700 üblich.

Der als Übergeordneter der Schöffen amtierende und zu richtende Zentgraf kam mit seiner Amtstracht, mit Schwert und mit einem langen Gerichtsstab. Am Anfang des Verfahrens nahm er den Eid ab. Auf die Urteilsfindung selbst hatte er jedoch keinerlei Einfluss. Das war Sache der Schöffen, die immer nur ehrbare, fromme, unverleumdete, kluge und ehelich geborene Männer sein durften. Das damalige Gesetz sah schon bei uns heut bekannter Bagatellfälle die Todesstrafe vor. Man versetzte sich in die Lage der Schöffen, die gerade über einen eigenen Verwandten zu urteilen hatten und sich daran halten mussten.

Auf dem Gerichtstisch (großer Stein) lagen Zentstab und Gerichtsbuch. Der Zentgraf fragte den Gerichtsknecht ob das Gericht ordentlich verkündet gewesen sei und prüfte die ordnungsgemäße Besetzung durch die Schöffen, Tageszeit und die Anwesenheit von Kläger und Beklagten. Es folgten Klageerhebung, Verteidigung, Zeugenanhörung, Beratung der Schöffen und zum Schluss der nicht weniger von den Zuschauern mit Spannung erwartete feierliche Akt der Urteilsverkündung. Sie wollten nun endlich wissen ob es eine Hinrichtung zu sehen gibt. Den Beklagten quälte unterdessen der Gedanke, ob er weiter leben darf.

Letzter Schritt des Verfahrens war der Gang vom Zentstuhl zur Richtstätte, die sich in Benshausen zuerst auf dem Ziegenplan und später am heutigen Galgenrain befunden haben soll.

Zentstuhl - also der Gerichtsplatz und die Richtstätte waren niemals an ein und derselben Stelle. Unter den genannten Ritualen ist es gut möglich, dass sich der Zentstuhl zumindest für eine bestimmte Zeit, vielleicht bis zur Entfernung des Galgens auf dem heutigen Ziegenplan, am heutigen Marktplatz befunden haben könnte. Ein großer Baum, wie unsere Linde war dort auf jeden Fall schon vor 1551 vorhanden. Der heutige Lindenstein könnte dort anstelle des alten großen Zentgerichtsteines gesetzt worden sein.

Schreiten wir mit hin zur Vollstreckung des Urteiles an die Richtstätte. Der Verurteilte mit samt allen beim Verfahren Anwesenden begaben sich dahin: die Verwandten, der Zentgraf, die Schöffen, der Schreiber, der Gerichtsknecht. Ehe der Scharfrichter (Henker) sein Amt ausübte, wurden alle Anwesenden gewarnt und belehrt. Die Vollstreckung dürfe nicht gehindert oder gestört werden. Demjenigen, der es wage, drohe Geld- oder Leibstrafe. Nach der Vollziehung musste noch einmal zum Zentstuhl zurückgekehrt werden, um den Prozess abzuschließen. Das vollstreckte Urteil ward vorgetragen, bestätigt und beurkundet.

Prozesse in und um Benshausen

Für das Zentgericht Benshausen sind einige Urteile und Hinrichtungen bekannt. Belege dafür sind auch die Regesten des Meininger Staatsarchivs. 1595 wurde beim Scharfrichter über Kostenfragen bei Hinrichtungen in Benshausen verhandelt. Ein Urteil des Zentgerichts aus dem Jahre 1405, den 18. August, gilt als Weistum (Grimm Weistum III. p.595) Es zeichnet geltende Rechtsgewohnheiten auf. Im Zusammenhang mit diesem Urteil, den Informationen, die sich daraus ergeben, und überhaupt im Zusammenhang mit der Entwicklung der ostfränkischen Zentgerichte, wird hier und da sogar von "Karls Recht" geschrieben. Daraus schlossen einige Wissenschaftler, dass dieses Gericht eine Einrichtung Karl dem Großen(814), König des fränkischen Reiches, Römischer Kaiser gewesen sei. Hier ein Auszug aus dem Inhalt des Urteils von 1405: "...recht frihe Gericht Kunig Karl's gesessen haben zu Benshewsen..."

Das Zentgericht solle das eigentliche Gericht eines Hochstiftes gewesen sein. Zumindest habe man auf der Basis des Hochstiftes (Fürstbischhöfliche Gerichtsgewalt) eigene Zentgerichte gebildet und diese mit dem Blutbann belehnt. Es solle den Leuten nicht zugemutet werden, mit ihren peinlichen Fragen bis zum Ort des Hochstiftes zu kommen. So war es der Fürstbischhof, der den Blutbann dem jeweiligen Zentgericht zu Lehnen gab. Und er hatte auch die Macht Zentgerichte zu verlegen.

Einen Beweis dafür, dass die Abhaltung des Gerichtes mit Urteilssprechung und die Vollstreckung danach nicht an ein und demselben Platz stattfand, liefert uns ein Verfahren aus dem Jahr 1723. Es endete übrigens mit der letzten Hinrichtung, die in Benshausen stattgefunden hat - nachzulesen in Zeitschrift d. Vereins f. Hennebergische Geschichte u. Landeskunde, Bände 79-80" oder "Verein für Hessische Geschichte u. Landeskunde.

Barbara Schmidtin zu Dillstädt, geboren zu Marisfeld gebar ein lebendiges Kind und brachte es zu Tode. Im Text heißt es, dass die Schöffen sowie Zentrichter u. Schreiber zum Gerichtsplatz unter die Linde gingen, nachdem sie aus dem hiesigen Wirtshaus kamen, wo sie sich vorher zur Beratung trafen. Dort waren 8 Stühle aufgestellt. Nach Ausspruch des Urteils begaben sie sich alle auf dem Weg zum Richtplatz, 40 Fuß von der Hammerbrücke, nach dem Galgen zu. Dort auf dem Sand stand ein Stuhl, wo die Sünderin Platz nehmen musste und wo ihr darauf der Kopf abgeschlagen ward.

Nun, unter welcher Linde wurde das Urteil gesprochen nach dem sie aus dem hiesigen Wirtshaus kamen? Soll es wirklich eine Linde gewesen sein, die auf dem heutigen Ziegenplan gestanden habe? Oder war es wahrscheinlicher die am Markt, dort wo sie aus dem Wirtshaus kamen. Eine genaue Lokalisation ergibt sich leider nicht aus dem Text. Unwahrscheinlich ist aber das es auf dem Ziegenplan eine Linde gegeben hat.

Bis 1619 soll sich der Galgen auf dem Ziegenplan befunden haben, danach am Galgenrain. Wäre das Gericht auch dort abgehalten worden, wäre Gericht und Richtstätte sowie eine Linde bis dahin an ein und demselben Platz, auf dem heutigen Ziegenplan gewesen. (Tagungsstätten des Gerichts waren Wirtshaus, Rathaus oder der "Zentstuhl unter freiem Himmel). Als Galgenrain wird der Schornabhang Richtung Ebertshausen zu bezeichnet, der gegenüberliegende südliche Abhang des Albrechtser Berges als Weiser Rain.

Vor allem bis 1621 habe auf jeden der Hauptrügen die Todesstrafe gestanden. Das waren Totschlag, Mord, Notzucht, Brandstiftung, Diebstahl und Raub. Hexenprozesse endeten fast immer mit der Verurteilung durch den Feuertod.

Wegen begangener Diebstähle ward der Suhler Johann Dietz an einem Freitagmorgen um 10:00Uhr, den 05.06.1601 in Benshausen erhängt und (Zitat aus Mitteldeutsche Familienkunde Heft 1; 1981, Fritz Treichel): "hat in wahrer Erkenntnis seiner Sünden und unter gläubiger und inbrünstiger Anrufung [Gottes] sein Leben beendet."

An den Grenzen der benachbarten Zentgerichtsbezirke wurden zur Markieren Grenzsteine gesetzt, die teilweise heute noch zu finden sind. Das galt auch für die Begrenzung der Gemarkung mit Marksteinen und für Forste. Eine grausame Todesstrafe drohte demjenigen der mit Übermut und bösem Willen es wagte solche Grenzsteine zu beschmutzen, zu versetzen oder gar herauszureißen. Damit verging er sich nämlich an höchst rechtliches oder im Mittealter heiliges Eigentum. Bis zum Hals wurde derjenige in den Boden vergraben und auf eine andere Art und Weise als wie mit dem Schwert enthauptet, nämlich die Abackerung des Halses mit dem Pflug, an dem ein Pferd gespannt war.

Ein Mann namens Funk aus Bischofrode stahl 1642 zwei Glöckchen in der Kirche zu Ebendorf. Ihm wurde in Benshausen der Prozess gemacht. Bei seiner Erhängung wurde über dem Galgen eine hölzerne Glocke aufgerichtet.

Ein Hexenprozess sei hier noch als Beispiel erwähnt.

Valtin Jäger glaubte im Hause der Nachbarin Barbara Kellner in einer Dezembernacht 1578 ein Gespenst umgehen gesehen zu haben. Aber es war die siebzigjährige Frau Kellner selbst, die mit Nachtgewand zwischen Stall und Haus hin und her ging. Sie war lediglich ihrer Kuh beim Kalben behilflich und brachte das Frischgeborene ins Haus.

Dennoch wurde die Gespenstergestalt zum großen Gerücht im Ort, für dessen Verbreitung vor allem Valtin Jäger und Susanne Lotz sorgten. Alsbald war B. Kellner als eine Solche angesehen, die im Bündnis mit dem Teufel stand und die sogar der Milchdieberei bezichtigt wurde.

B. Kellner war fortan schlecht angesehen, gemieden und wurde bedroht. Allerdings erstattete niemand der Einwohner Anzeige gegen sie, was eigentlich der Pflicht lt. "Hexenhammer" und der Anzeigepflicht von Missetaten allgemein widersprach. Fast ein Jahr später, im November 1579 hielt es die alte Frau nicht mehr aus. Sie wandte sich an die hennebergischen und hessischen Beamten, beschwerte sich gegen Jäger und Lotz und bat um allgemeinen Schutz. So war es letztlich B. Kellner selbst, die ein Hexenprozess mit allen üblichen Vorgängen herbeiführte. Denn erst einmal musste ja ihre Unschuld bewiesen sein. Die Qualen der peinlichen Befragung hatte sie überstanden ohne ein falsches Geständnis abzugeben, sodass sie im Juni 1580 frei gesprochen wurde.

1476 ist ein in Suhl gefangen gewesener zwischen Albrechts und Benshausen hingerichtet worden. Die Hessische Seite ersuchte zuvor diesen Gefangenen an die Zent Benshausen auszuliefern (gemeinschaftl. Henneb. Archiv > peinl. Sachen, Reg. 658)

1583 wird Hans Lapp des Diebstahles beim Pfarrer in Obermaßfeld bezichtigt.

Eine Hinrichtungsstätte befand sich zum Beispiel in Suhl am Semar. Dort starben in den Jahren 1618 und 1619 allein 6 Frauen aus Goldlauter den Feuertod und noch einmal 9 im Jahr 1621. Eine weitere Exekutionsstätte befand sich in Schleusingen. 1598 wurde dort eine erste Bürgerin aus Albrechts verbrannt.

In Meiningen fiel 1603 eine zweite Frau aus Albrechts den Flammen zum Opfer. 1595 werden aus Benshausen 3 Frauen verbrannt.

Hexenprozesse und Opfer von Benshausen

Der Hexenprozess von Lena Günztlin wurde mit Anlass für eine Aufarbeitung. Diesen Namen hatte eine von den drei verurteilten Frauen von Benshausen, im Zusammenhang mit einem Hexentanz benannt, den sie gesehen haben wollte. Diese Angabe entstand wahrscheinlich unter Zwang oder Folter. Der Fall Lena Günztlin wurde zum Mittelpunkt einer Sonderausstellung "Luther und die Hexen“ in der Schmalkalder Wilhelmsburg. Günztlin wurde nach Inhaftierung und Einsperrung im Keller des Bens-häuser Wirtshauses, erst gütlich dann peinlich befragt. Nach Folter erreichte man schließlich ein Ge-ständnis worauf sie in Jena zum Tod durch Feuer verurteilt wurde. Auf Gnadengesuch

des Amtmannes aus Schmalkalden dann aber zu Staupenschlagen (schlagen u. peitschen auf dem Weg bis zur Landesgrenze) u. Landesverweisung im Mai 1595. Obwohl sie dem Schwur (Urfehde) folge leistete und sich immer außerhalb des verbotenen Gebietes aufhielt, wird sie 2 Jahre später in Geor-genthal (nicht hennebergisch) aufgegriffen und dort doch noch als angebliche Hexe verbrannt.

Die protestantische Hexenprozessakte d. Thür. Gemeinde Benshausen aus den Jahren 1596-1598 erzielte bei einer Ersteigerung 18.000 DM (Anfangsgebot 12.000 DM). Sie wurde von einem Herrn H. erworben.

Opferliste Benshausen

1 1579/80 Barbara Keller Landesverweis

2 1595 Christin Hepp verbrannt

3 1595 Dorothea Bach verbrannt

4 1595 N.N. verbrannt

5 1596 Margaretha Keller verbrannt

6 1596 Margaretha Hepp verbrannt

7 1596 Osanna Bader verbrannt

8 1596 Osanna Schlee verbrannt

9 1596 Lena Güntzlin Landesverweis, verbrannt

10 1598 Margaretha Bansin verbrannt

11 1598 Margaretha Glaßler verbrannt

12 1598 Osanna Heimbeck verbrannt

13 1598 Hans Grimm verbrannt

14 1598 Veronica Blumtritt verbrannt

15 1598 Anna Wackes verbrannt 16 1599 Barbara Haseney verbrannt

17 1599 Dorothea Glaßler verbrannt

18 1599 Anna Kuhn verbrannt

19 1599 Anna Bader verbrannt

20 1599 deren Tochter Margaretha Bader, verbrannt

21 1600 Käthe Jung verbrannt

22 1600 Osanna Lotz verbrannt

23 1600 Catharina Glaßler verbrannt

24 1603 Immel Vlaß verbrannt

25 1603 Osanna Preiß verbrannt

26 1604 Frau von Klaus Filmich unbekannt

27 1607 Ottilia Glaßler verbrannt

28 1607 Elsa Back verbrannt

29 1609 Margaretha Bolich verbrannt

30 1610 Caspar Vlaß verbrannt

31 1610 Elsa Lotz verbrannt

32 1614 Christoph Hiob unbekannt

33 1621 Catharina, Michael Eichenbrunnens, Frau verbrannt

34 1638 Elsa, Caspar Barfuß Frau unbekannt

35 1656 Margaretha, Hans Fritz Frau unbekannt

36 1657 Apollonia, Bastian Schlensteins, Frau unbekannt

37 1657 Barbara, Hans Valentin Königs, Frau unbekannt

38 1659 Osanna, Hans Wagners Frau unbekannt

39 1674 Frau N.N. Landesverweis

In Ebertshausen ist ein Hexenprozess der Barbara Haseney bekannt. Am 11.07.1599 wurde das Urteil zum Feuertod vollstreckt.